畳の腰がなくなりグニャグニャしてきたら新畳に入替えです。畳ってどうやって作るの?畳屋さんに行けば出来上がった畳が売っているの?新しい畳の作り方を写真を交えて解説します。

畳替えには新畳・表替え・裏返しの3種類あります。

畳の土台部分の畳床(たたみどこ)の腰が無くなってクタクタになってしまった場合には新畳に入れ替え、

畳床はしっかりしていて表面の畳表(たたみおもて)を交換したい場合には表替え、

5年前くらいに表替えをしたけど、チクチクしたささくれが衣服に付き始めたという場合には裏返し、

といったように、お客様のお家の畳の使用頻度や傷み具合によって

新畳に入れ替えた方がいいのか、表替えで大丈夫なのか、裏返しが出来るのか変わってきます。

今回は3種類の中の新畳の製造工程について、3回に分け写真を交えてご説明させていただきます。

畳は1枚1枚大きさが違います

畳は全て同じ大きさに作られている訳ではなく、そのお部屋に合わせて作っています。

いわばオーダーメイドです。

なので、いきなり畳屋さんに行っても売られていません。

同じお家の1階と2階の同じ間取りの6畳間でも畳の大きさは異なります。

例えば入口の畳の擦れが激しいから奥の擦れていない畳と入れ替えようとしても

畳の場所を変えてしまうと、斜めに隙間があいてしまったり、上手く入らない場合がほとんどです。

なので、今まで使っていた畳を新しい畳に入れ替える場合には

お部屋の採寸をさせていただくことから始まります。

とうぜん新築の和室に畳を入れる場合でも、お部屋の採寸をする必要があります。

新畳製作工程の写真を交えて説明

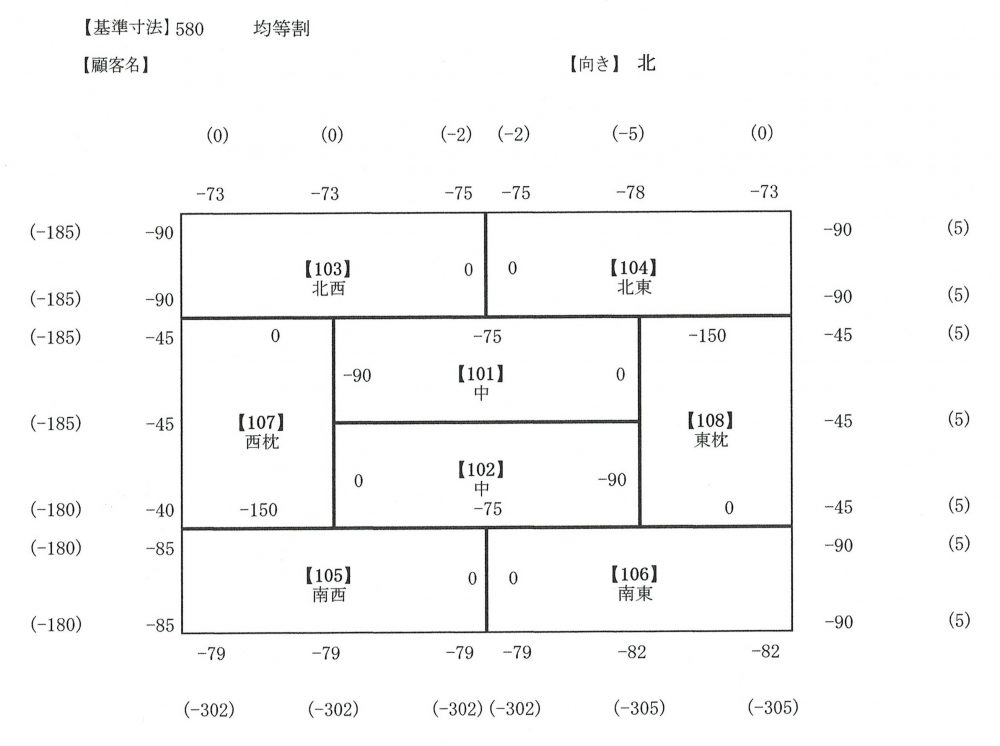

寸法の割り付け

お部屋のサイズ(寸法)を採寸したら割り付けをします。

お部屋の歪みなどによってすべての畳が同じ大きさにはなりませんが、

なるべく同じサイズ、近いサイズの畳になるように割り付けをします。

お店によって違いますが、畳は今でも尺・寸・分・厘の尺貫法で作っている畳屋さんがほとんどです。

畳は今でも尺貫法

例えば写真の【101】中と書かれた畳は、丈寸法(長手方向)が

江戸間の畳の基準の五尺八寸(約176cm)よりも九分(約2.7cm)小さく、

幅寸法(短手方向・縁が付いていない部分)は江戸間の畳の基準の二尺九寸(約88cm)よりも

七分五厘(約2.2cm)小さい畳を作るという事を表しています。(約〇cmの表記あってるかな?)

cmやmmより尺や寸で言ってもらった方が大きさをイメージしやすい畳屋あるある♪

江戸間や京間の畳のサイズについて書いたブログがあります。

ご興味ありましたら是非お読みください。→こちら

新畳製作の説明をしようと思っていましたが、製作する前段階の畳の大きさや

尺貫法の説明が長くなってしまいました…。

次回のブログから製作過程を写真付きで説明します。

表替えの製作工程の記事も是非読んでください。→表替えの記事

“畳の腰がなくなりグニャグニャしてきたら新畳に入替えです。畳ってどうやって作るの?畳屋さんに行けば出来上がった畳が売っているの?新しい畳の作り方を写真を交えて解説します。” に対して2件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。